이경달

수도가 없습니다. 처마 아래 여러 크기와 다양한 문양의 그릇에 모인 물을 그녀는 허드렛으로 사용합니다. 밤을 지나온 비라면 꽤나 많은 양입니다. 물받는 그릇뿐만 아니라 단지도 줄지어 있습니다. 물을 저축하는 곳입니다. 지붕의 먼지가 빗물로 씻기면 내내 이런 물을 사용할 수 있습니다. 이번 비는 그런 즐거움 뿐만 아닙니다. 내게 그리고 그녀에게 비오는 흐린 날의 몸서리가 없어졌습니다. 육체를 지나가는 허물거리는 벌레가 사라졌습니다. 내가 단식이 끝난 뒤, 그녀도 여름의 피로를 지나기 위한 단식을 했습니다. 그런 탓인지 사라지고 상쾌해진 가을 비오는 날의 낮과 밤을 오래된 음악을 들으면서 거실에서 서성거렸습니다. 어디 나가서 산책하는 것이 아닌 거실을 걷고 걷습니다. 두런두런 지나는 말에 여름을 지난 골병이 이렇게 하지 않으면 무덤까지 가져가겠다는 것도 있었습니다. 말에 안도가 스며 있었습니다.

| ||

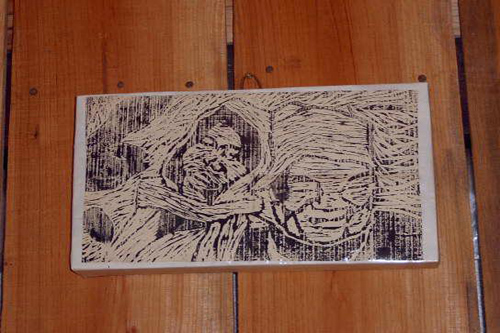

| ▶오래 전의 판화 한 점 | ||

'오늘' 아침에는 그 물을 목욕탕의 통으로 날랐습니다. 퍼서 쓸 큰 통입니다. 수도를 틀고 물을 사용할 때 보다 이렇게 물을 받아 쓰면 퍽 행복한 느낌입니다. 이런 느낌은 빗자루와 걸레로 청소하는 것과 비슷하고 또 변기의 흰 도자기 빛이 나도록 닦는 것도 비슷합니다. 어디에서 이 느낌은 생성된 것이고 또 근원은 어디에 있는 것인지 가끔 물음을 던져 봅니다. 밤하늘에 익숙하지 못한 분들이 작은 별의 속성과 이름을 아는 것과 비슷할 것입니다. 내 손이 미치고 내 발이 닿았기 때문이라는 '이기적'인 내용입니다. 물을 받는 것은 누구를 해코지 하지 않고 누구에게 핑계되지 않던 것이고 또한 이 집의 물 사정이 그러하니 당분간 계속되겠지요. 어떤 경험과 경험에 결부된 이기적이지만 남을 해코지 않는 이것이 '아마' 나의 안도의 정체일 것이라는 막연함입니다. 이런 안도의 연장선에 있는 것이 평화이고 단식일 것입니다.

밤나무. 밤이 떨어졌습니다. 특별히 털지 않아도 넉넉히 먹을 만큼의 밤입니다. 그녀가 삶습니다. 식사와 곁들여 먹는 정도이니 많아 보이는 것인가요. 옛적 큰 밤나무 밭이 있었습니다. 무지 많은 밤나무였지만 수확이 형편없었습니다. 동네 이웃하던 분들이 새벽에 주웠기 때문입니다. 새벽 네 시가 되면 밤나무 밭이 원래대로 비워졌습니다. 밤을 지새다가 발견한 것입니다. 그런 것과 무관한 이 곳인지라 오래 전에 심어 둔 밤나무 아래에서 그녀가 잠깐 주워 오면 한 아름입니다. 누구도 주워 가지 않는 탓입니다. 벌레와 다람쥐이지만 얼마 되지 않습니다. 그녀의 단식을 전후로 작은 것이 풍성해졌습니다.

| ||

| ▶창문 너머 산초 열매 | ||

-여우촌에서

이경달 객원기자